【专家视角】周妍 等 | “双碳”目标下山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区与技术策略研究

“ 双碳” 目标下山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区与技术策略研究

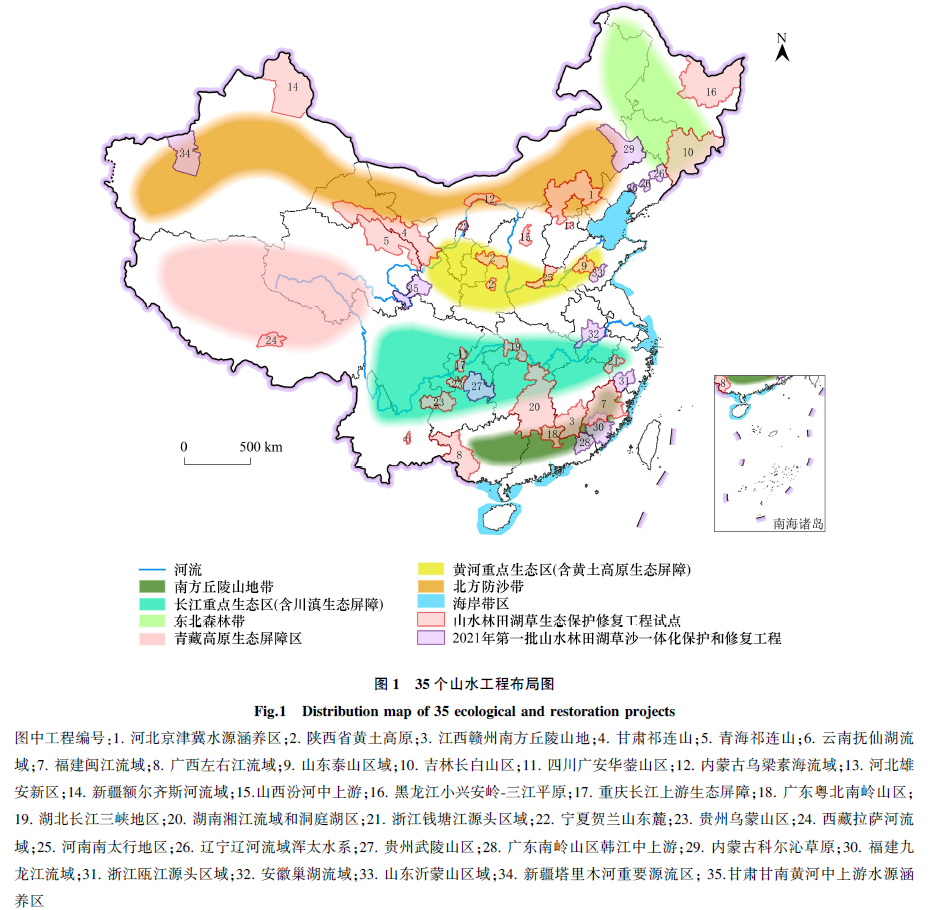

摘要:巩固与提升生态系统碳汇能力是实现碳达峰、碳中和目标的重要途径之一。生态保护修复对生态系统固碳增汇有着重要影响。2016——2021年,财政部、自然资源部、生态环境部在我国27个省(自治区、直辖市)共支持了三批山水林田湖草生态保护修复工程试点和第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,共35个山水工程。通过分析已部署的35个山水工程布局的空间特征和碳汇效益,结合国家重点关注的生态保护修复区域、全国重要生态系统保护和修复重大工程分布、生态系统碳汇重要区域和敏感区域,探索“双碳”目标下山水工程布局优先区及生态保护修复技术策略。研究发现山水工程的碳汇效益具有空间差异性,且山水工程优先区主要依次分布在青藏高原生态屏障区、东北森林带、长江重点生态区(含川滇生态屏障)、南方丘陵山地带、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、北方防沙带等的森林、高原草地、荒漠、岩溶地区等区域。基于此,提出未来山水工程在不同区域的技术策略。在森林生态系统为主地区,不仅要提高森林覆盖度、森林质量,还应当加强生物多样性的保护和土壤碳汇能力的提升;在高原草原及冻土地区应加强草地退化和冻土监测,提高草地质量;在西北荒漠化地区加强碳汇理论技术研究;另外还需加强喀斯特地区双重碳汇效应。因地制宜、取长补短,有针对性地对不同生态系统改善碳汇能力,不仅有助于实现双碳目标,也有利于提升生态保护修复工程的效益。

关键词:生态保护修复;生态系统碳汇;碳达峰、碳中和;生态文明;生态系统净生产力

全球正面临着气候变暖的重大挑战,减少温室气体排放、减缓气候变暖已成为世界各国的共识。2020年9月,习近平主席在第七十五届联合国大会上提出,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上进一步强调,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。同年12月,中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》,明确部署了“实施生态保护修复重大工程,开展山水林田湖草沙一体化保护和修复”以“提升生态系统碳汇增量”。因此,生态系统碳汇能力的巩固与提升是实现碳达峰、碳中和目标(以下简称“双碳”目标)不可或缺的重要途径之一[1]。

生态保护修复可以有效保护和系统修复生态系统,提升生态系统中植被、土壤、海洋等碳库的固碳能力和碳汇增量,巩固提升生态系统碳汇功能[2] 。当前,我国已实施的系列生态保护修复工程,对生态系统碳汇能力的巩固与提升有着重大的贡献。国土绿化行动,包括天然林保护工程、三北防护林工程、退耕还林还草、退牧还草工程等,对提升森林草原生态系统数量和质量、增加生态系统碳汇发挥了积极作用[3-4]。例如,Lu等评估了六项国家重点生态恢复项目实施区十年生态系统碳储量的变化,发现56%的生态系统碳汇归因于生态修复项目的实施[4] 。Ouyang等揭示2000年以来我国陆地生态系统植被固碳功能的空间格局,指出我国实施天然林保护、退耕还草、京津风沙源治理等一系列生态保护修复措施是固碳提升的重要原因[3] 。海洋生态修复,主要包括开展红树林、海草床、珊瑚礁、盐沼等典型海洋生态系统保护修复,提升了包括红树林生态系统、珊瑚礁等滨海生态系统的固碳能力,增强了海洋生态系统的碳汇作用[5-6]。矿山生态修复,主要包括地貌重塑、土壤重构和植被重建等工程内容,改善了矿区生态状况和周边人居环境,提升了采矿废弃资源利用价值,将“碳源”变成了“碳汇”[7-8]。全域土地综合整治,可通过耕地保护、生态型整治、空间布局优化等措施助推减碳增汇[9] 。

山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(以下简称“山水工程”)是国土空间生态保护修复的重要组成部分。罗明等对2016—2018年部署的25个山水工程的布局和取得的效益进行了梳理和分析,发现山水工程为系统解决区域生态问题、提高区域生态系统质量和功能具有重要意义[10] 。然而,全国山水工程对工程范围生态系统碳汇能力的提升的影响尚待研究。

随着生态文明建设的推进,党中央提出“统筹山水林田湖草一体化保护和修复”的要求,自上而下统筹全国山水工程布局的重要性和必要性变得尤为重要。而现有的山水林田湖草生态保护修复优先区的识别,主要集中在中小尺度上,如贵州省[11] 、四川省华蓥山区[12] 等。同时,早期部署和实施的山水工程,主要以保障国家生态安全战略格局体系为目标,突出对国家重大战略的生态支撑,重点改善生态环境质量,未明确将实现碳达峰碳中和纳入工程目标中[10,13] 。

因此,本文通过分析25个已基本完成的山水工程生态系统碳汇能力提升效益,并增加“双碳”目标作为重要导向之一,在已部署的山水工程的空间布局下,结合全国陆地生态系统碳汇重要性和敏感性区域分布,以及党中央、国务院高度重视的生态保护修复重点区域,探索未来山水工程优先区及技术策略,以期为国家和区域生态安全屏障质量提升、生态系统碳汇能力提升、助力实现“双碳”目标等提供技术支撑。

1 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程部署现状与碳汇成效

为贯彻落实“山水林田湖是生命共同体”理念,截至2021年,财政部、自然资源部和生态环境部共部署了35个山水工程。其中,2016年至2018年,分三批次在全国24个省(自治区、直辖市)共部署了25个山水工程试点;2021年部署了第一批10个山水工程。

1.1 山水工程空间分布特征

目前,已部署的35个山水工程,共涉及27个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团、94个地级市、535个县。其中,北京市、天津市、上海市、江苏省和海南省等5个省(直辖市)暂未安排山水工程。河北省、内蒙古自治区、浙江省、福建省、山东省、广东省、贵州省、甘肃省、新疆维吾尔自治区等9个省(自治区)分别已部署2个山水工程。其余省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团分别已部署1个山水工程,此处不包含中国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

35个山水工程基本部署在“三区四带”重点生态区域(图1、表1),主要分布在长江重点生态区(含川滇生态屏障)、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、南方丘陵山地带(均分布有8 个山水工程),其次是北方防沙带(分布有7个山水工程),再次青藏高原生态屏障区(分布有4个山水工程),最少的是东北森林带、海岸带(均分布有3个山水工程)。其中,四川华蓥山区、长江上游生态屏障(重庆段)、广东南岭山区韩江中上游等个山水工程与“三区四带”重点工程区域在空间上没有重叠,但接壤。35个山水工程主要涉及“双重”规划的30个重点工程(见表1)。其中,黄河重点生态区域矿山生态修复工程已部署5个山水工程,长江上中游岩溶地区石漠化综合治理工程、黄土高原水土流失综合治理工程、武夷山森林和生物多样性保护工程均已部署4个山水工程,黄河下游地区生态保护和修复工程、青藏高原重点区域矿山生态修复工程、北方防沙带矿山生态修复工程、南岭山地森林及生物多样性保护工程均已部署3个山水工程。部分山水工程跨了“三区四带”中的两个生态安全屏障或几个重点工程区域。

1.2 山水工程碳汇成效

1.2.1 碳汇计算方法

本次对2016—2018年的25个已基本完成的山水工程所在区碳汇变化情况进行研究,2021年的10个山水工程由于刚刚启动暂不研究。

全球陆地生态系统净生产力(Net ecosystem productivity , NEP)代表生态系统和大气系统之间的碳交换过程,可以指征较大空间尺度上碳的净贮存,当NEP>0 时,表明该生态系统为碳汇,反之为源[14-15] 。本文使用的NEP是来自全球环境研究中心(Center for Global Environmental Research ,CGER)的1999—2019全球净生态系统交换(Net Ecosystem Exchange , NEE)数据产品取相反数[16] 。山水工程实施前后碳汇变化量,采用的是工程实施年份到2019年的多年碳汇均值,与1999 年到山水工程实施前一年的多年平均值的差值。计算公式为:

![]()

其中,Mean代表取相应年份间的数据平均值,n为山水工程的批次,即n=1,为第一批山水工程,指山水工程从2016年开始实施;n=2,为第二批山水工程,指山水工程从2017 年开始实施;n=3,为第三批山水工程,指山水工程从2018 年开始实施。

工程范围以山水工程涉及的县域行政边界确定。为了消除同期气候变化对碳汇的影响,同时计算了工程范围相邻区域相应的碳汇变化量,这里的相邻区指的是工程范围向外50km 缓冲区域.

1.2.2 山水工程范围碳汇变化情况

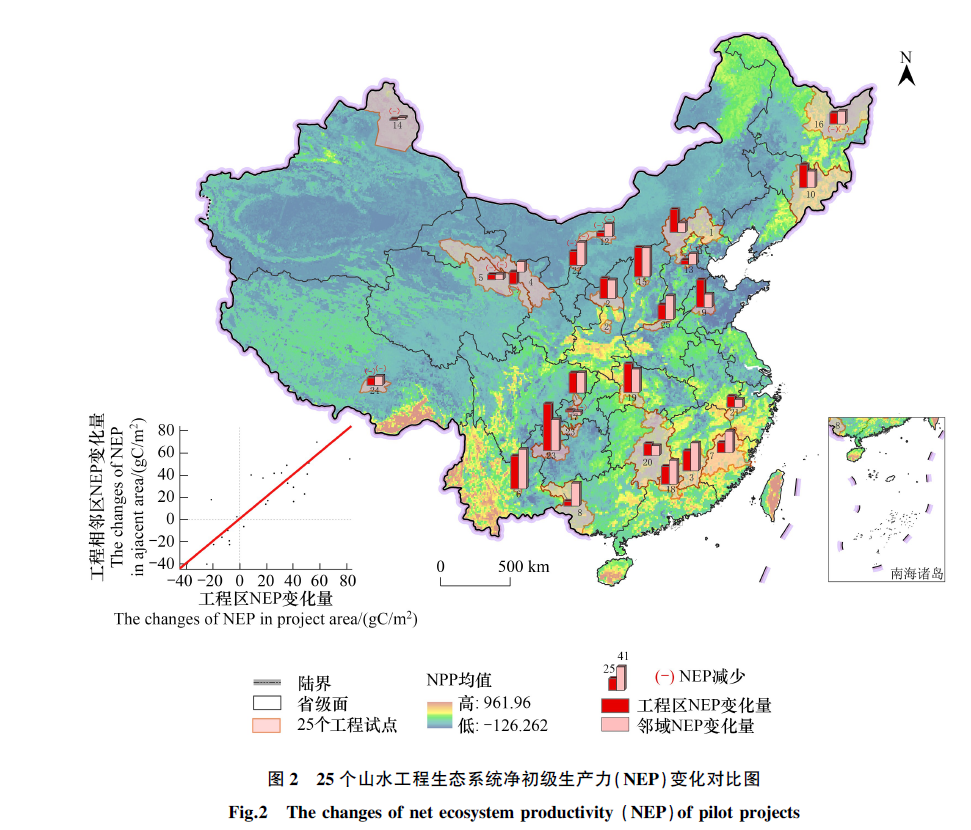

整体上,25个山水工程的工程范围和相邻区域的生态系统碳汇在工程实施前后的变化不存在统计显著性差异(图2,25 个山水工程的工程范围与相邻区NEP配对 t 检验,P>0.1),但不同地区的生态系统碳汇变化存在差异(图2)。整体上,25个山水工程,大多数(16个)在工程实施后,山水工程区域生态系统净生产力增加。

图中NEP均值是1999 年到2019年陆地生态系统净初级生产力的平均值;直方图代表25个山水工程在工程实施前后NEP变化量;直方图上方(或下方)的标注(-)代表该区域在工程实施后,NEP减小。图中散点图是25个山水工程的工程范围和相邻区NEP分布散点图。其中,红线是横坐标与纵坐标相等的线。第一象限的点表示工程实施后,山水工程和邻域的NEP均增加;第二象限的点表示工程实施后,山水工程的工程范围NEP减少,而邻域的NEP增加;第三象限的点表示工程实施后,山水工程的工程范围和邻域的NEP均减少;第四象限的点表示工程实施后,山水工程的工程范围NEP增加,而邻域的NEP减少

分布在北方防沙带的山水工程。例如河北京津冀水源涵养区山水工程,工程范围NEP增量高于相邻区域;内蒙古乌梁素海流域、河北雄安新区山水工程,工程范围NEP下降程度低于相邻区域。而新疆额尔齐斯河流域山水工程的工程范围NEP 减少而相邻区的NEP却增加。

分布在青藏高原生态屏障区的青海祁连山和西藏拉萨河流域山水工程,工程范围NEP的变化量和相邻区的NEP变化量几乎没有差异。

主要分布在青藏高原屏障区,部分涉及北方防沙带的甘肃祁连山山水工程,其相邻区域主要分布在北方防沙带。该山水工程的工程范围NEP减少,而相邻区NEP增加。

分布在东北森林带的吉林长白山区、黑龙江小兴安岭-三江平原等山水工程,工程范围NEP增量高于相邻区域的NEP增量或工程范围NEP下降程度低于相邻区域,即工程范围的生态系统碳汇能力高于相邻区。

分布在黄河重点生态区的山水工程,例如陕西黄土高原、山东泰山区域、山西汾河中上游、宁夏贺兰山东麓等山水工程,工程范围NEP增量高于相邻区域的NEP增量或工程范围NEP下降程度低于相邻区域;而河南南太行地区山水工程范围NEP增量低于相邻区域。

在长江重点生态区,湖北长江三峡地区、湖南湘江流域和洞庭湖区、贵州乌蒙山区山水工程,工程范围NEP增量高于相邻区域。而云南抚仙湖流域山水工程的工程范围NEP增量低于相邻区域,主要原因是云南抚仙湖流域山水工程的工程范围主要是水体区域。

分布在南方丘陵山地带的山水工程,例如福建闽江流域、江西赣州南方丘陵山地、广东粤北南岭山区、广西左右江流域等山水工程,工程范围NEP的增量均低于相邻区域。

主要分布在南方丘陵山地带,部分涉及长江重点生态区的浙江钱塘江源头水源涵养区山水工程,其相邻区主要分布在长江重点生态区。该山水工程,主要位于南方丘陵山地带的工程范围NEP增量高于主要位于长江重点生态区的相邻区。

1.2.3 不确定性

本研究采用的是陆地生态系统净生产力(NEP)数据估算碳汇变化,植被恢复、生态系统碳汇增加需要长期的过程。而25个山水工程按三个批次,分别从2016年、2017年、2018年才开始实施,工程扰动可能造成植被覆盖下降,短期的观测结果存在很大不确定性,需要长期持续的跟踪监测,从而得到稳定的结果。并且不同山水工程的工程目标和工程措施存在差异,对生态系统碳汇的影响不尽相同。

2 生态系统碳汇重要性与敏感性区域

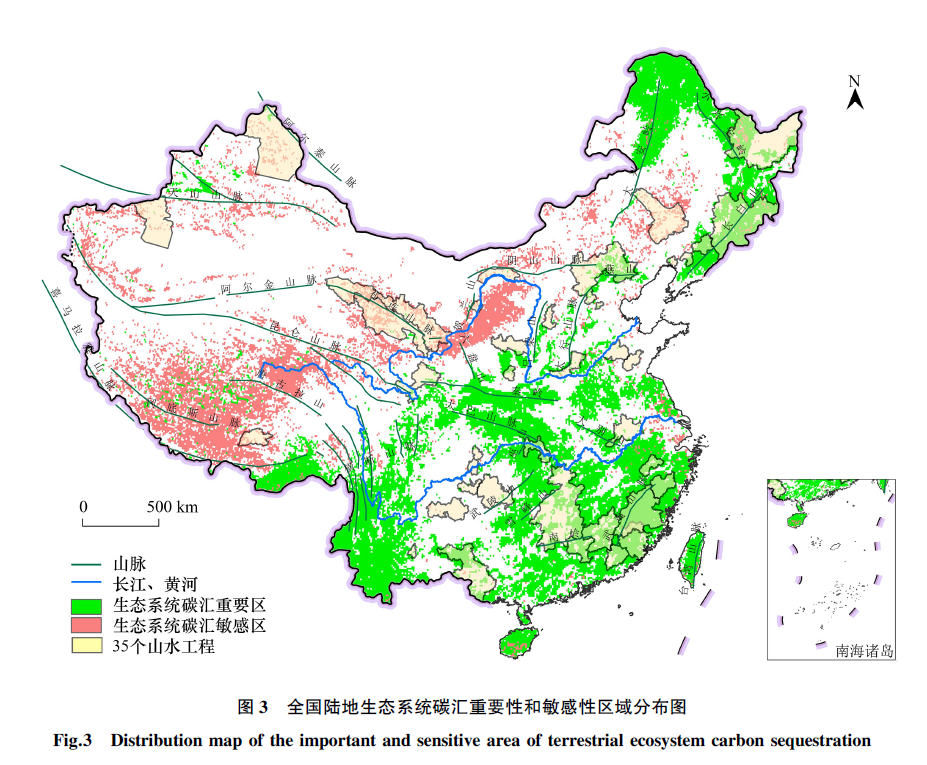

巩固与提升生态系统碳汇能力是实现“双碳”目标的重要途径。划定生态系统碳汇重要性与敏感性区域,有助于在生态系统碳汇敏感区针对性设置生态保护修复项目,减缓或者扭转生态系统碳汇下降的趋势;有助于在生态系统碳汇重要区持续提升生态系统碳汇增量。

本文利用1999—2019年全球陆地生态系统净生产力(NEP)评估了全国陆地生态系统碳汇分布和变化趋势,识别出我国陆地生态系统碳汇重要性与敏感性区域。其中,生态系统碳汇重要区域,是1999—2019年的二十年NEP均值前25%最高值的区域;生态系统碳汇敏感区域,是1999年到2019 年NEP变化趋势为下降区域。

我国东部和南部地区整体生态系统碳汇最高,而西北部地区是碳源和碳汇变少区域(图2、图3)。从“三区四带”重大工程布局上看,生态系统碳汇高的地区主要分布在东北森林带、长江重点生态区、南方丘陵山地带;而碳源与碳汇变少的区域主要在青藏高原屏障区、北方防沙带和黄河中上游地区。生态系统碳汇与地形和生物多样性也有着很强的相关性。生态系统碳汇高的地区主要分布在东北地区的大小兴安岭、长白山地区,中部地区的秦岭山脉、大巴山脉、大别山和武陵山区域等,以及整个南方丘陵山地,尤其是武夷山脉、南岭、雪峰山等山地以及整个海南岛区域,还有西南地区的横断山脉和西南边境地区、西藏的东南部也是生态系统碳汇较高的区域ꎬ而这些区域也是生物多样性较高区域[17-18] 。而东北森林带、藏西北高原地区以及长三角区域存在既是生态系统碳汇重要区域又是生态系统碳汇下降区域。

3 生态保护修复重点区域

一是优先识别关系国家和区域生态安全格局的重要节点或区域,系统布局山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2020—2035年)》,以国家重要生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点,支撑京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、成渝地区双城经济圈、粤港澳大湾区建设、海南全面深化改革开放等国家重大战略实施,推进青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、长江重点生态区(含川滇生态屏障)、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等重点区域生态保护修复。

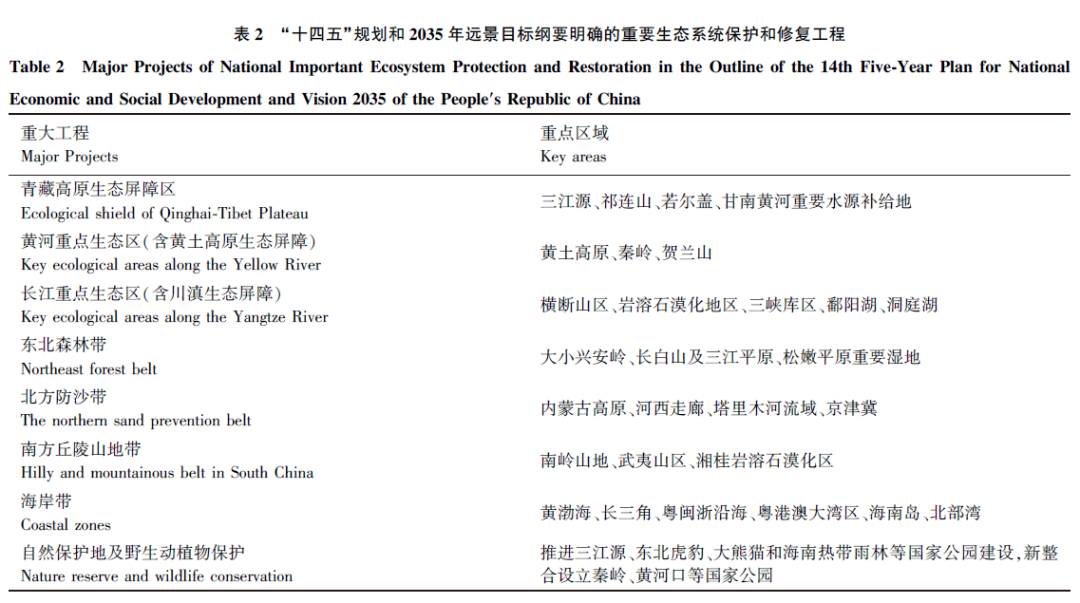

二是密切关注党中央、国务院高度重视的生态保护修复区域。党的十八大以来,我国高度重视生态建设。习近平总书记对全国各省(自治区、直辖市)均强调了生态保护的重要性,要求积极推动生态保护修复,统筹山水林田湖草沙系统治理,并为不同区域的保护和修复工作指明了方向。在考察调研和各大会议上,习近平总书记多次强调了青藏高原、黄土高原、云贵高原、内蒙古高原、秦巴山脉、祁连山脉、大小兴安岭和长白山、吕梁山、太行山、南岭山地地区、京津冀水源涵养区、河西走廊、塔里木河流域、滇桂黔喀斯特地区、甘南黄河上游水源涵养区、三江源、洞庭湖等区域的生态保护和修复工作的重要性。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇〇三五年远景目标的建议》提出,并强调要:“加强长江、黄河等大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理”,并对重要生态系统保护和修复工程画出了重点(表2)。

4 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区

“双碳”目标下,山水林田湖草沙一体化保护和修复,应以全国重要生态系统保护和修复重大工程为基础,密切关注党中央、国务院高度重视的生态保护修复区域,以提升生态系统碳汇固碳增汇能力为重要目标之一,关注生态系统碳汇重要区域和脆弱区域。

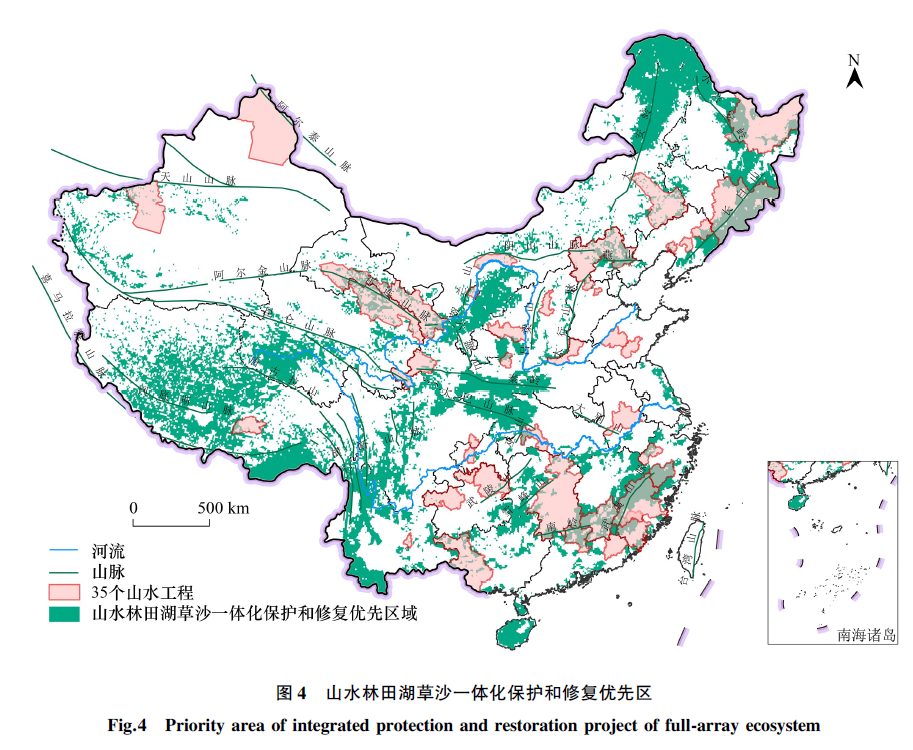

本文利用空间叠置分析,识别全国重要生态系统保护和修复重大工程分布区域、党中央国务院高度重视的生态保护修复区域、陆地生态系统碳汇重要性和脆弱性区域等三类区域的空间交集,得到“双碳”目标下,山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区域(以下简称“山水工程优先区”)(图4)。

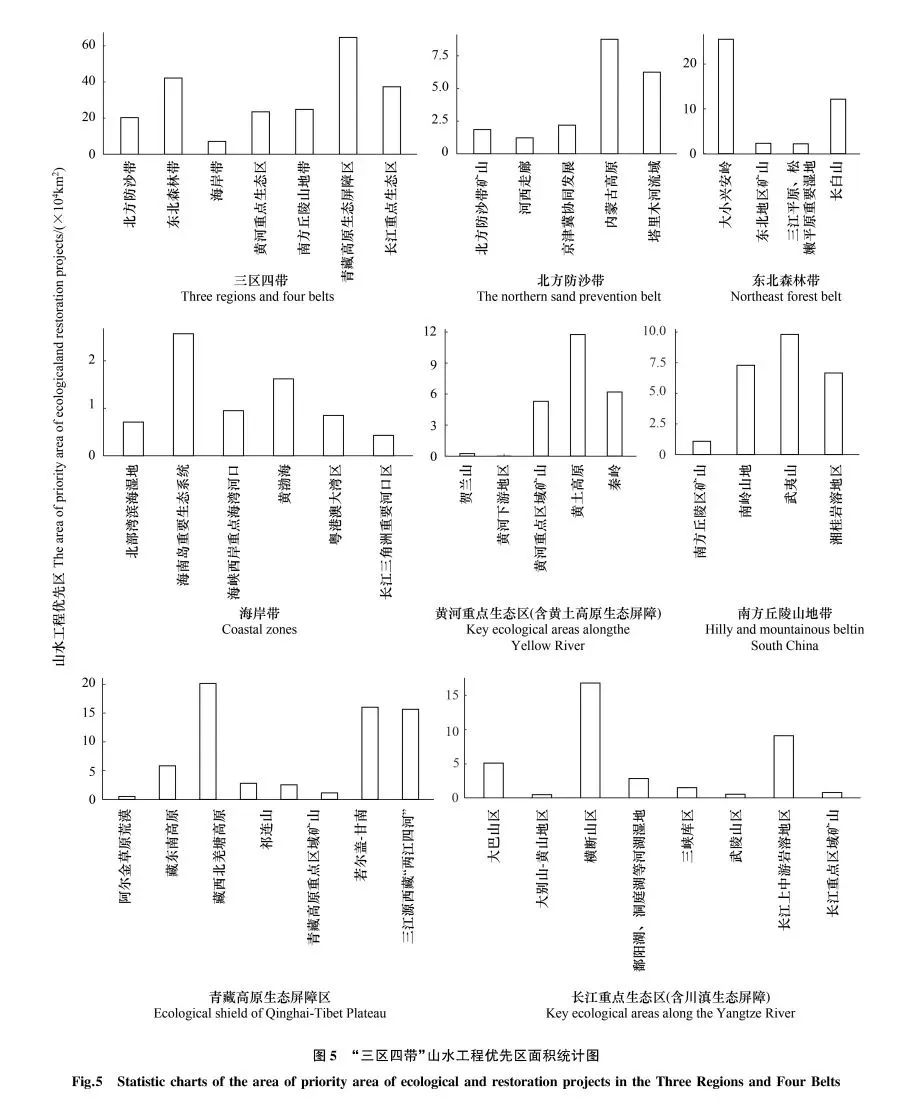

山水林田湖草沙一体化保护和修复优先区域面积大约为220万km2,广泛分布在重要生态系统保护和修复重大工程区域(图5)。山水工程优先区主要分布在青藏高原生态屏障区、东北森林带、长江重点生态区(含川滇生态屏障),其次是南方丘陵山地带、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、北方防沙带,最后是海岸带。山水工程优先区在在青藏高原生态屏障区,主要分布在藏西北羌塘高原、三江源和西藏“两江四河”区域,主要是高原草甸和森林植被覆盖;在东北森林带中,主要分布在大小兴安岭和长白山地区,主要为森林植被覆盖;在长江重点生态区(含川滇生态屏障),主要分布在横断山区和长江上中游岩溶地区,主要为森林和喀斯特地区;在南方丘陵山地带,主要分布在武夷山、南岭和湘桂岩溶地区,主要为森林和喀斯特地区;在黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障),主要分布在黄土高原、秦岭地区,主要为森林和灌木地区;北方防沙带,主要分布于内蒙古高原、塔里木河流域,主要为草地和荒漠地区;在海岸带,主要分布于海南岛和黄渤海;山水工程优先区在阿尔泰和天山以及黄河下游地区几乎没有分布。

山水工程优先区在各个省均有分布,但也存在省域间的差异,主要分布在西藏、内蒙古、黑龙江、青海、云南、四川、陕西等省(自治区);在北京、安徽、上海、天津和山东等省(直辖市)分布面积很小。

5 建议

基于保障和提升国家生态安全屏障和重点生态功能区的生态系统质量和稳定性,助力实现“双碳”目标,探索山水工程优先区与技术策略研究,科学布局工程,对巩固和提升生态系统碳汇能力有着重要意义。本文研究发现山水工程的碳汇效益具有空间差异性,且山水工程优先区主要依次分布在青藏高原生态屏障区、东北森林带、长江重点生态区(含川滇生态屏障)、南方丘陵山地带、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、北方防沙带等的森林、高原草地、荒漠等重要生态系统。这为“双碳”目标下未来山水工程的布局和实施具有指导性意义。生态系统碳汇增量与三个主要因素相关,单位面积生态系统固碳能力、生态系统面积、单位面积持续固碳时间。针对不同的生态系统,依据其独有的特征,因地制宜选择上述三种因素改善碳汇增量。基于以上的分析结果,本文提出以下几点对未来山水工程布局与技术策略的建议。

5.1 森林生态系统为主地区碳汇能力提升技术策略的建议

森林是陆地自然生态系统最大的储碳库和最经济的吸碳器。森林碳汇在实现“双碳”目标过程中扮演着重要的角色。根据《中国应对气候变化国家方案》,1980—2005年我国植树造林和森林管理,累计固定大气中二氧化碳46.8亿t;通过减少毁林,减少排放二氧化碳4.3亿t。我国东北森林带的大小兴安岭和长白山地区,以及南方丘陵山地带的南岭山地和武夷山地是我国重要的森林集中分布区。

南方丘陵山地带和东北森林带是我国碳汇强度最大的区域。而已部署的山水工程,对东北森林带的生态系统碳汇增量具有促进作用,而对南方丘陵山地带生态系统碳汇功能的提升没有显著意义。分析其原因,南方丘陵山地带不仅有着高水平的植被覆盖,也有着较高的植物多样性[17,19] ,但土壤有机碳密度较低[20] 。低质量的土壤影响了单位面积生态系统固碳能力。因此,“双碳”目标下,南方丘陵山地带的森林生态保育,不仅要提高森林覆盖度、森林质量,还应当加强生物多样性的保护和土壤碳汇能力的提升。生物多样性的提高一方面可改善土壤质量,提高其碳吸收能力[21-22] ;另一方面,复杂的生物网络有助于土壤菌群的丰富滋生,进一步提高土壤的功能多样性,进而促进碳吸收能力。

5.2 青藏高原草原及冻土地区碳汇能力提升技术策略的建议

青藏高原草地土壤有机碳储量高达全国的23%。研究表明,过去30年间西藏、青海南部地区植被变好,然而藏北高原、三江源地区植被覆盖度下降[23];除了气候变化,人为活动尤其过度放牧,是导致草地退化的重要原因。草地退化会引起青藏高原草地有机碳的释放[24-25] 。李文华等估算了2003—2010年8年青藏高原草地围栏工程土壤碳库变化量发现,实施退牧还草工程,有助于增加高原土壤碳库[23] 。

青藏高原是我国面积最大的多年冻土分布区,在反复的冻扰和沉积作用下,其深层土壤中的碳储量非常可观[26] 。大量研究表明,青藏高原生态系统是一个碳汇,其主要原因在于植被生产力的提高[27] 。然而在未来2摄氏度升温情境下,青藏高原会由大气二氧化碳的汇变成碳源[28-29] 。未来气候变化可能加速冻土融化,使得原本封存在冻土中的大量有机碳被分解并释放到大气中。同时,冻土退化也会引起高寒生态系统退化,从而导致土壤有机碳的输入减少。

巩固和提升青藏高原生态安全屏障功能和生态系统碳汇功能,需要做好以下两个方面的工作。一是加强青藏高原生态系统变化的长期监测,尤其是草地退化和冻土动态监测。二是严格控制藏北高原牲畜种群数量,加强草地生态系统保护和修复,提升草地质量。因此在“双碳”目标下,青藏高原生态屏障区山水工程的布局,应重点关注藏西北羌塘高原、三江源植被覆盖度下降且受冻土退化威胁的区域、以及西藏“两江四河”植被覆盖度变好且生物多样性高的区域。

5.3 西北荒漠地区碳汇能力提升技术策略的建议

西北地区是我国荒漠化较为严重的区域,也是我国碳源和碳汇能力下降的区域。灌木林对沙漠化防治和生态平衡具有重要作用,同时能够增加植被覆盖,通过植物光合作用增加对大气中二氧化碳的吸收[30] 。加强荒漠化地区乔、灌、草的综合种植理论和技术研究,加强林业碳汇研究,持续开展退耕还林还草、退牧还草等生态工程,增强西北荒漠区沙漠绿化和生态系统的碳汇功能,减缓西北地区生态系统碳汇下降趋势。

事实表明,西北地区已开展的山水工程,对减缓生态系统碳汇下降有着一定的作用。未来山水工程的实施,可总结内蒙古乌梁素海流域、宁夏贺兰山山水工程等的良好示范作用,结合西北地区生态系统碳汇能力提升的理论技术研究,开展西北地区尤其是内蒙古高原西部、黄土高原以及塔里木流域等山水工程优先区的固碳增汇工作。

5.4 喀斯特地区碳汇能力提升技术策略的建议

加强喀斯特地区植被恢复治理,增强植被碳汇和岩溶碳汇。喀斯特地区的岩溶作用能够将大气中的二氧化碳吸收转换进入水圈,起到相应的碳汇效果。有研究表明中国喀斯特地区每年因岩溶作用产生的碳汇为4.74TgC[31]。另外,普定站后寨河喀斯特典型流域40年长期观测结果显示,森林覆盖率的增加(由1.6%增加到18.9%)不仅提高了生物过程固碳量,也提高了岩溶风化所形成的碳汇量[32] 。长江上中游和湘桂岩溶地区是喀斯特主要分布地区,对这两个区域应加强石漠化治理,加强天然林保护,实施退耕还林、人工造林等生态过程,积极探索人为干预增加岩溶碳汇技术。

6 结论

助力实现“双碳”目标是山水林田湖草沙一体化保护和修复的重要目标之一。本文揭示的我国碳汇东部、南部高,西部、北部低的空间分布格局与以往的研究具有很强的一致性[27,33-34] 。但是,碳汇强度一致地区,山水工程的碳汇效益却不一致。因此,将增强生态系统碳汇能力、提升生态系统碳汇增量纳入生态保护修复目标,并采取针对性的技术策略是未来“十四五”时期需攻坚的重点课题。因地制宜、取长补短地针对不同生态系统采取相应技术策略,提升其碳汇能力,不仅有助于实现“双碳”目标,也有利于提升生态保护修复工程的效益。本文结合“三区四带”重点生态区及其主导生态系统类型进行了详细分析,发现提高优质生态系统面积、加强生态系统碳汇能力、提高生态系统碳汇持续时间是未来生态保护修复工程的目标及重要手段。其中,加强生物多样性保护,可有效改善上述三因素。生物多样性影响生态系统碳汇,尤其是植物多样性不仅能提高生态系统的生产力,而且可以增加土壤的碳储量。因此,应加强生物多样性热点区域和生态系统碳汇热点区域的生物多样性保护,以自然恢复为主,结合退耕还林还草、恢复生境、推进自然保护地建设等工程措施,提高生物多样性和生态系统固碳增汇能力。

参考文献(略)

文章来源:生态学报。全文转载于“生态学报”2023年5月第43卷第9期